O Canto das Imagens

Marcelo dos Santos

Para começo deste “canto”, devo me apresentar: sou Marcelo dos Santos, professor de literatura, teoria da literatura, ensino da literatura e teoria da leitura, atuo na pesquisa com arquivos literários e em projetos de leitura. Faço parte da Escola de Letras da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). Essa biografia marca uma face da vida de uma pessoa, como a de tantos outros profissionais. Outras partes ocultas de uma vida convivem com a face pública, partes que querem se manter na sombra, à espreita, embora às vezes transbordem de seu limite e alcancem a luz do dia. No tempo das imagens super fabricadas das redes sociais, das performances cotidianas, e de uma certa moralização na moldagem de nossas personas, o malfeito, as sombras, o “mal” formado tendem a ficar de fora: ninguém deseja que seu lado sombrio manche, “cancele”, denote fracassos, pequenas misérias, na face límpida de seu sucesso.

Tigresa

Caetano veloso

Uma tigresa de unhas negra e íris cor de mel Uma mulher, uma beleza que me aconteceu

Esfregando a pele de ouro marrom

do seu corpo contra o meu

Me falou que o mal é bom, cruel

Mas nem sempre foi (e é) assim.

Tomando como norte a nossa longa e misteriosa relação com as imagens (de coisas reais ou não), desejo manter nesse espaço uma conversa sobre as imagens do que desejamos, muitas vezes, não ver. Ou seja, tentar perceber por quais motivos fabricamos (e ainda é assim) imagens do mal, do sombrio, do lado perverso, se o que apresentamos, postamos, é sempre a imagem da limpidez de nossas vidas. Para lidarmos com o inimaginável de nossos mundos obscuros, do que nos assusta ou do que nos é desconhecido, enigmático, usamos a capacidade imaginativa da imagem, seja na fabricação de imagens visíveis ou daquelas sugeridas e mediadas pela palavra, som e toque. Espero, neste espaço, caminhar com você, possível leitor e leitora, neste reino que deixamos muitas vezes oculto, mas que nos atrai e que, especialmente pela via da arte, precisamos permitir que apareça. Giotto di Bondone (c. 1266-1337), pintou, na Cappela Scrovegni (ou Cappela Arena, em Pádua), uma imagem simbólica de um de nossos sentimentos mais detestáveis: a inveja.

.jpg)

Figura 1.

Na imagem, a figura é consumida por chamas a partir de seus pés, no fogo que cerca o próprio corpo, sugerindo que os invejosos são consumidos por um incêndio que só a eles atinge. Uma serpente sai da boca da figura e a encara, simbolizando que o veneno da inveja dirige-se ao corpo do invejoso. Na mão esquerda, a figura agarra uma sacola, detendo-se sobre seus pertences, a outra mão parece tatear um futuro (ou um próximo) que não consegue ver. A orelha agigantada serve para ouvir além do que é dito, ou seja, muito da inveja tem a ver com uma supervalorização (e invenção) do que é apreendido. A figura é uma personagem envelhecida, marcada no seu corpo a cronologia do mal da inveja: eternamente circundando os humanos. Muito da alegorização dos sentimentos maus são, ao mesmo tempo, modos de ver, imaginar e maneiras de educar. Diante do horror do que é visto, cabe ao espectador evitá-lo. Mas será possível desviar do inevitável mal? Muitas figuras envelhecidas servem de representação do obscuro, como se o tempo marcado firmasse uma aliança com a ancestralidade do mal. No filme O pranto do mal,

.jpeg)

Figura 2.

do diretor espanhol Pedro Martín-Calero, a violência contra o feminino e a incomunicabilidade que cerca o discurso da mulher, ao tentar dizer sobre as opressões num mundo de ouvidos masculinistas, este horror é personificado por uma figura envelhecida, um perseguidor cujas marcas no rosto procuram traduzir a antiguidade do mal. É possível que imagens como essas ajudem na expulsão dos maus sentimentos - numa operação catártica, se lembrarmos da lição aristotélica na Poética. Mas, ao produzir no visível o que deveria se manter na escuridão, talvez não estejamos confessando não apenas uma aversão, mas reiterando uma paixão antiguíssima pelo mal?

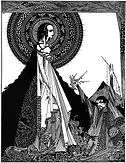

Muitas imagens, sobretudo aquelas oriundas da arte, instauram indissociavelmente visualidade - seu imaginário - e visibilidade - possibilidade de ler -, a fim de posicionar o leitor no ângulo em que o sentido comece o seu trabalho. E cabe ao leitor exercitar o corpo, como um ginasta, para assumir outras posições que o deixem ler e ver sempre um pouco mais. Se essa possibilidade existe, não é extraordinário que certas experiências de visualidade tensionem, provoquem e mesmo tentem desarticular a visibilidade, alterando as condições de qualquer pacto de leitura. Uma dessas experiências/experimentações é aquela em torno do objeto amado perdido: as imagens do luto. Na literatura, pelo menos desde o século XVIII, a (re)leitura da imagem amada e perdida se associou, por diversas vezes, a uma experiência do mal. A vontade de retorno da imagem do ser amado (do seu corpo, da sua presença) inspirou a fantasmagoria, a fábrica de sensações do gótico. No reverso do “bem ver” da razão, repousa o mal e o mal visto, a imagem danificada, que só restaura a antiga imagem do ser amado para sempre ausente como um objeto em si mesmo perdido na sua des(recon)figuração. Pensando em tal drama, o conto “Ligéia”, de Edgar Allan Poe, pode ser ilustração e instauração de uma gramática do mal no que tange ao tema do retorno da imagem da amada morta. Ao ver o corpo de lady Rowena retornar do mundo dos mortos, o narrador do conto nos conduz para uma contradição terrível: não bastando a volta fantasmal de Rowena, a imagem de Ligéia, primeiro amor do narrador, está recomposta na morta-viva. Assim o narrador nos coloca para lermos a imagem que, para ele, se retifica: por uma vez, engana-se ao ver o fantasma de Rowena; por outra, nos confessa e avisa que a imagem certa da assombração - por causa dos olhos! Os olhos! - é a de Ligéia. Se tudo está no campo e na atmosfera do fantasmal (ou do efeito do ópio), em que podemos nos fixar? O que de fato podemos ler na imagem da aparição? Há algo de mal (mal feito, mal contado, mal visto) no retorno inesperado do objeto do luto. A ilustração de Harry Clarke para “Ligéia”,

Figura 3.

numa edição de 1919, figura a aparição como distante, altiva, estilizada pela art nouveau, portando uma das marcas de Ligéia: os cabelos pretos e bastos. No chão, o amado a venera contorcido, embaixo do olhar da fantasma. Anos mais tarde, Stephen King fará do luto e da vontade de retorno do ser amado uma das suas melhores historias: “Pet ‘Sematary’” (O cemitério maldito). É como se tais obras nos assinalassem que a leitura dessas imagens - fantasmais, cadavéricas - chega ao limite, transgride e desafia qualquer legibilidade no engano do jogo de luz e sombra, da desfiguração, do mal como uma instância do informe. Luto e mal, portanto, compõem um par promissor na literatura e também no cinema, pelo que se pode explorar do limite da visualidade e da visibilidade. A imaginação cinematográfica de uma gama de filmes como “Anticristo”, “Inverno de sangue em Veneza”, “The night house”, “Exhuma” e os recentes projetos dos irmãos Philippou (“Fale comigo” (2022) e “Faça ela voltar” (2025)) dá mostras dessa impossibilidade de ver inerente ao estado de luto. Em “Fale comigo”, tanto o luto quanto o contato transgressor com o mundo dos mortos - lembremos das figuras do Hades homérico - impõem uma confusão de imagens. É a partir desse horror do engano que a personagem percorre todo o périplo do mal. Na cena do hospital, ao receber a ordem para “parar o sofrimento” do personagem que se encontra internado, a jovem protagonista enlutada não pode mais distinguir o que é do mundo dos vivos daquilo que é do mundo dos mortos: só nós, espectadores/leitores, devemos fazer a distinção, para que sigamos a história como tragédia. De um lado, a confusão das imagens no luto marca a tragédia; do outro, a melancolia. Numa das cenas de contato com os mortos, os diretores nos fazem ler no corpo do jovem Riley a presença de um outro mundo na expressão desfigurada, de rosto contorcido, na escuridão dos olhos

Figura 4.

Em “Faça ela voltar”, a voltagem no curto-circuito das imagens é maior: na claustrofóbica casa de Laura - a personagem da mãe adotiva, enlutada pela perda da filha -, torna-se difícil para o próprio leitor separar, nas imagens do retorno dos mortos, o que é horror e o que é a profunda melancolia. É como se o desejo de fazer voltar à vida, provocado pela arte, mesmo que isso invoque o mal absoluto, se traduzisse por uma provocativa indiscernibilidade de leitura no limite de cenas e corpos que vão do choque ao silêncio. Não é coincidência que no filme se trate de uma personagem com deficiência visual como a própria encarnação do amor (o Cupido tem olhos vendados), amor que devia ter transcendido a morte, sanando assim o mal incontornável, enlouquecedor e assustador da perda.